Auch hier können angeblich sämtliche datenbezogenen Probleme dank Design Thinking besser als in der Vergangenheit bewältigt werden. Was aber liegt dieser Wundermethode zugrunde und warum könnte ihre Anwendung im BI-Bereich tatsächlich sinnvoll sein?Design Thinking ist per Definition ein innovativer Ansatz, um komplexe Probleme durch einen kreativen Gruppenprozess zu lösen (Stichwort „Collaboration“). Da das Wort Design im Englischen nicht nur die äußeren Merkmale eines Objekts beschreibt, bezieht sich Design Thinking gleichzeitig auf die Funktion und Wirkung von Dingen und Prozessen. Wir alle kennen das Klischee eines introvertierten Softwareentwicklers, der seine Ideen am eigentlichen Benutzer vorbei einsam vor dem PC entwickelt. Aber auch ganze Abteilungen, die in Silos arbeiten, sind immer noch gang und gäbe. Angeblich soll Design Thinking genau solchen Phänomenen entgegenwirken. Interdisziplinär entstanden in der Architektur, Mathematik und Organisationspsychologie, ist es das Ziel von Design Thinking, bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen.

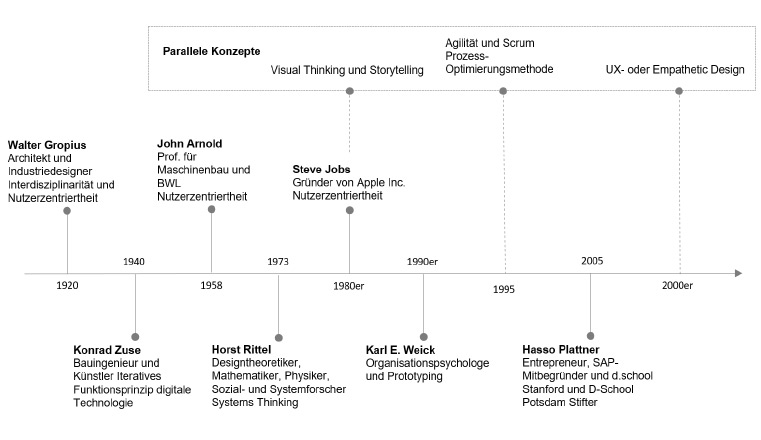

Interessant ist, dass die Methode nicht spontan entstanden, sondern systematisch entwickelt und von berühmten Zeitgenossen geprägt worden ist. Design Thinking hat seinen Ursprung in der Architektur und im Industriedesign der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Der erste Versuch, unterschiedliche Disziplinen zusammenzuführen, spiegelte sich in den Bauwerken dieser Zeit wider. Interdisziplinarität wurde später von Bauingenieuren wie Konrad Zuse aufgegriffen und im Maschinenbau fortgesetzt.

In den 50er-Jahren ist der Begriff „Nutzerzentriertheit“ entstanden. Nutzerorientierte Produktgestaltung ist bereits in den ersten Apple-Notebooks zu erkennen. Ungefähr um die gleiche Zeit wurde das Konzept des Prototyping bekannt. Das Prototyping fand seine Verbreitung in den 90er-Jahren. Parallel dazu wurden Methoden wie Agilität, UX-Design und Storytelling entwickelt. Erst 2005 ist das Hasso Plattner Institut of Design an der Stanford University entstanden. 2007 gründete Hasso Plattner die HPI School of Design Thinking in Potsdam (vgl. Abbildung 1).

Abb. 1: Geschichte des Design Thinking [HPI17]

Die Methode des Design Thinking

Die Grundidee von Design Thinking besteht darin, sich in die Rolle des Benutzers zu versetzen, seine Probleme mit dem Produkt oder Service (seine Pain Points) sowie seine gewohnte und für ihn sinnvolle Vorgehensweise zu identifizieren. Anschließend gilt es, die Idee anhand eines simplen Prototyps zu perfektionieren, bis sie marktreif ist, um dem Nutzer eine bestmögliche Erfahrung mit dem Produkt zu ermöglichen.

Persona und User- oder Customer Journey samt Touch Points sind dabei die Platzhalter für die typischen Benutzer- respektive Zielgruppen und ihre Interaktion mit Produkt oder Marke. Die Besonderheit des Begriffs „Persona“ besteht im Design-Thinking-Kontext darin, dass die Persona weniger fakten- und zahlenbasiert ist (wie dies zum Beispiel im Marketing bei der Zielgruppendefinition üblich ist), sondern eher als Einzelrepräsentant einer Benutzergruppe konkretisiert wird. Sie ermöglicht es, sich in diesen User bis in einzelne Details seiner Berührungspunkte (Touch Points) mit dem Produkt hineinzuversetzen.

Die „Reise“ des Benutzers oder Kunden (in der Regel als User- oder Customer Journey bezeichnet) ist ein zeitlich undefinierter Prozess mit einzelnen Phasen, die der Benutzer oder Kunde durchläuft, bevor er oder sie sich für den Kauf eines Produkts oder Service entscheidet. Dieser Prozess wird zur Veranschaulichung und Analyse auf einer sogenannten Customer Journey Map abgebildet [Ger20].

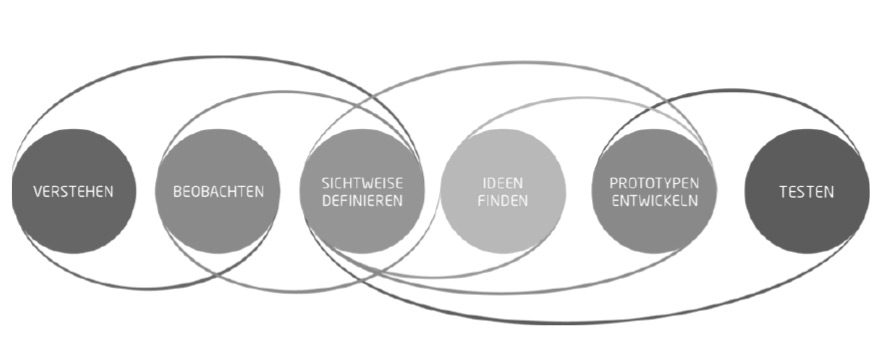

Die Methode des Design Thinking umfasst fünf bis sechs Schritte, die beliebig oft wiederholt werden können; dabei können einzelne auch durchaus zusammengefasst werden [Gen17; Die29; BrU17]:

Verstehen: Alle, die ins Design Thinking involviert sind, sollen dasselbe Verständnis vom angestrebten Ziel haben – davon beispielsweise, was und für wen überhaupt entwickelt werden soll, welche Rahmenbedingungen es gibt und wie eine akzeptable Lösung aussehen könnte.

Beobachten: Dieser Schritt ist einer der wichtigsten. Hier geht es darum, sich in den potenziellen User hineinzuversetzen beziehungsweise interagierend seine Bedürfnisse herauszuschälen. Essenziell ist es hier, den Benutzer reden zu lassen und ihm aufmerksam zuzuhören. Die Erkenntnisse aus dieser Beobachtung sind die Basis für das eigentliche Produkt.

Definieren: Hier werden die Ergebnisse aus dem Beobachtungsprozess vereinheitlicht dargestellt und die Zielgruppe in Form von Personas definiert. Auf diese Weise soll ein klares Bild vom Kunden und seiner Sichtweise entstehen.

Ideen finden: In diesem Schritt sind Methoden wie Brainstorming essenziell. Dabei ist Kreativität gefordert. Die gesammelten Ideen werden strukturiert und im Hinblick auf Wichtigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit priorisiert.

Prototyp(en) entwickeln: Bei diesem spannenden Schritt sind alle Mittel recht – selbst wenn das spätere Produkt noch nur in Papierform entsteht. Ziel ist, dass sich der User anhand des Prototyps die Lösung seines Problems vorstellen kann.

Testen: Wenn dem Kunden der Prototyp „in die Hand“ gegeben wird, gilt es, ihn zu beobachten und ihm genau zuzuhören, um noch etwaige Verbesserungen einbringen zu können.

Es kann sinnvoll sein, vor allem die Schritte der Korrektur von Sichtweisen, der Verbesserung des Prototyps und der Tests mehrmals zu durchlaufen, bis eine gewisse Sicherheit dahingehend besteht, auf dem richtigen Weg zu sein (vgl. Abbildung 2). Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die vielfältigen Methoden und Mittel zu beschreiben, die im Laufe des Prozesses eingesetzt werden können. An dieser Stelle sei auf die umfangreiche Literatur zum Thema verwiesen.

Inzwischen werden nicht nur simple Produkte, sondern hochkomplexe Vorhaben mit Hilfe des Design Thinking entwickelt. Airbnb gilt als Paradebeispiel dafür. Es heißt, seine Erfinder hätten die oben genannten Schritte mehrmals durchlaufen und die Idee zunächst „live“ erprobt, bevor die Vermietungsplattform in ihrer heutigen Form – oder zumindest so, wie wir sie vor Corona gekannt haben – online ging.

Abb. 2: Die einzelnen Schritte im Design Thinking [HPI17]

Design Thinking in der Business-Intelligence-Welt

Auf den ersten Blick scheint Design Thinking kaum in die moderne BI-Welt zu passen. So ist zum Beispiel die Data-Warehouse-Entwicklung seit jeher weder mit der Entwicklung von Software noch mit den klassischen Produkten aus anderen Branchen zu vergleichen. Das Ergebnis unserer Arbeit ist nur selten ein fertiges Produkt. Das liegt zum einen an der Vielfalt der Nutzung eines analytischen Konstrukts, zum anderen an der ständigen Weiterentwicklung. Ein BI-, DWH- oder Data-Analytics-Projekt ist nur bei einem ganz konkreten Datenergebnis final. Sobald neue Daten oder Erkenntnisse benötigt werden, wird die Entwicklung erneut weitergehen. Natürlich gibt es nach wie vor Problemstellungen, deren Lösung unsere Kunden mit konkreten Berichten bedient und für eine Weile zufriedenstellt. Bei den heutigen Quellen, Auswertungsmöglichkeiten und analytischen Zielen gehört ein statisches Ergebnis allerdings mehr und mehr der Vergangenheit an.

Ein weiterer Einwand, der gegen Design Thinking sprechen könnte, ist die Komplexität der BI-Konstrukte. Wer sich zum Beispiel schon einmal mit den Anforderungen an ein DWH auf der Ebene einzelner Datenfelder oder unternehmensweiter Datenmodelle auseinandergesetzt hat, weiß, wovon die Rede ist.

Die datenanalytische Welt ist erheblich komplexer geworden. Die Entwicklungsansätze werden breiter und tiefgehender. Über Kimball oder Inmon diskutiert kaum noch jemand. Die „Datenjugend“ von heute kennt die Koryphäen der letzten Jahrzehnte gar nicht mehr. Großgeschrieben werden stattdessen Data Science und Machine Learning. Getrieben von der Fülle moderner Datenquellen und technischer Möglichkeiten, werden einfach gängige Schlagwörter in die Strategie aufgenommen. Dabei gehen jedoch häufig die „primären“ Bedürfnisse von Unternehmen unter – und somit des potenziellen Benutzers einer analytischen Lösung.

Erfreulich an modernen Trends immerhin ist, dass der Kunde dadurch mehr in den Mittelpunkt rückt. Doch bei allem Streben nach einer 360-Grad-Kundensicht und dem Einsatz neuester Datenauswertungstechnologien bleibt nach wie vor in vielen Unternehmen das Problem der einzigen Quelle der Wahrheit ungelöst. Zwar löst Design Thinking es nicht automatisch, doch hilft es dabei, diverse Herausforderungen methodisch anzugehen.

Verstehen und beobachten

Nach wie vor werden viele BI-Projekte eher selten in größeren abteilungsübergreifenden Gremien einzelner Interessenten geboren. Viel zu oft verlieren wir uns im Irrgarten der technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Das Projektteam konzentriert sich wie gewohnt auf etwas und nicht auf jemanden. Zwar gibt es immer wieder Meetings, in denen einzelne Stakeholder, zum Beispiel aus dem Marketing oder Controlling, oder Repräsentanten anderer Fachabteilungen ihre Wünsche äußern dürfen. Erfahrungsgemäß wird dabei aber selten zum Marker und Whiteboard gegriffen, um das Verständnis der Beteiligten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und ihre oft abstrakten Bedürfnisse in leicht verständlichen Stichworten zum Beispiel auf Klebezetteln aufzuschreiben und darüber zu sprechen. Ein Brainstorming eignet sich jedoch wunderbar nicht nur für neue, sondern auch für bestehende DWH- und Reporting-Systeme, um sie zu verbessern.

Definieren und Ideen finden

Beim Design Thinking werden im nächsten Schritt die Bedürfnisse sortiert und priorisiert. Und schon haben wir eine Art agiles Backlog mit User-Stories fürs zukünftige Produkt sowie eine klare Richtung für alle Beteiligten.

Prototyp entwickeln

Viele Analytics-Projekte fangen mit einem Proof of Concept an. Mit Stift und Papier kommen wir dabei aber nur schlecht voran. Bei uns geht nichts ohne Daten. Und Daten bedeuten Herausforderungen in Form von Zugriffsberechtigungen, politischen Diskussionen, Entwicklungsumgebungen und so weiter. Es kann Wochen und Monate dauern, bis die ersten Machine-Learning-Ergebnisse oder ein erster Bericht, also erste vernünftige Datensätze vorliegen oder eine kleine Anpassung im bestehenden Konstrukt implementiert ist. Erst jetzt haben die Datenkonsumenten die Chance, den Nutzen einer analytischen Lösung zu beurteilen.

Ein Prototyp hilft bei den Unklarheiten sowohl im Hinblick auf technische Machbarkeiten als auch hinsichtlich fachlicher Anforderungen. Er hilft durch die gezielte Entwicklung von Vorversionen des Zielsystems, Klarheit über diverse Unsicherheiten zu gewinnen.

In der BI-Welt sind drei Arten des Prototyping bekannt: exploratives, experimentelles und evolutionäres. Bei der explorativen Vorgehensweise steht die Informationspräsentation im Vordergrund. Dazu werden auf Basis der zu liefernden Systeme Datenstrukturen erstellt, die es erlauben, ein funktionsfähiges Informationssystem zu simulieren. Zielsetzung des experimentellen Prototyping besteht in der Prüfung der Machbarkeit eines technischen Designs unter definierten Umgebungsanforderungen, beispielsweise Infrastruktur. Der evolutionäre Ansatz besteht aus einer sukzessiven Systementwicklung, bei der das vorläufige System durch schrittweise Weiterentwicklung und Inbetriebnahme an das Zielsystem herangeführt wird [KeB09].

Testen

Zwar hat das Testing vor einigen Jahren endlich seine Existenzberechtigung in der BI-Ecke gefunden. Das im Kontext des Design Thinking angedachte Testen drückt sich bei uns wiederum in numerischen Erkenntnissen und Datenqualität aus. Stimmt etwas nicht, hängt die Geschwindigkeit der Anpassungen ganz stark von der angedachten Architektur ab. Leider drohen dabei jegliche Ad-hoc-Lösungen ins „historisch Gewachsene“ überzuwandern.

Ansonsten ist die Entwicklung einzelner BI-Komponenten per se iterativ. Das Ziel soll allerdings sein, nicht nur das Entwicklungsteam zu ermutigen, Feedbacks zu geben und Ideen zu generieren, die zur Verbesserung der Lösung beitragen. Quellen mit dem Output zu verbinden und – ganz wichtig – mit dem User einzelne Stückchen so weit herauszuschleifen, dass es keine Zweideutigkeiten mehr gibt und seine Sichtweise klar ist, erfordert eine flexible Architektur. Gelingt dies, können Überraschungen und lange Entwicklungszeiten vermieden werden. Je schneller das Ergebnis in der Produktion ist, desto schneller werden Erfahrungen mit dem „Produkt“ gemacht. Dann steht Verbesserungsmöglichkeiten und hoher Qualität nichts mehr im Wege.

Gerade im BI-Bereich neigen wir dazu, Probleme analytisch zu lösen, indem wir ein Ganzes in Teile zerlegen und nach einem bekannten Muster unter Anwendung bewährter Techniken neu anpacken. Design Thinking ermutigt zum Denken „out of the box“. Die Methode soll uns dabei helfen, neue, möglicherweise bis jetzt unbekannte Problemlösungen in einer holistischen integrativen Art und Weise zusammen mit den Nutzern zu schaffen, und zwar technologieunabhängig. Die Kunst besteht unter anderem darin, unter Beobachtung der User die richtigen Fragen zu stellen.

Ein Praxisbeispiel aus dem Berichtswesen

Während sich Design Thinking stark auf visuelle Mittel stützt, findet die Methode umgekehrt auch Anwendung in der Datenvisualisierung. Meine persönliche Erfahrung ist, dass insbesondere im Reporting-Bereich der Aufbau einzelner Berichte schnell teuer werden kann. Leider erlebe ich es immer wieder, dass einzelne Berichte mehrmals umformuliert und bis ins Sinnlose perfektioniert werden. Doch solange uns keine Self-Service-Auswertungen zur Verfügung stehen und wir regelmäßig auf das Standard-Reporting zugreifen müssen, sind wir zum großen Teil auf Tools angewiesen, die im Aufbau und vor allem im Umbau nicht gerade flexibel sind. Salopp gesagt: Alles, was über drei Spalten, zwei Linien und vier Filter hinausgeht, erfordert eine bis zum Schluss durchgedachte Vorgehensweise.

Um Überraschungen zu vermeiden und den Kunden frühzeitig abzuholen, hat sich die Methode des Design Thinking besonders gut bewährt. Nach dem ersten Gespräch und einer gemeinsamen Zieldefinition mit dem Kunden (beziehungsweise einer User-Gruppe), noch bevor die eigentlichen Abfragen vorbereitet werden, kann der Design-Prozess losgehen. Es gibt inzwischen gute Moqups-Tools, die viel mehr als Stift und Papier bieten und es dem Nutzer ermöglichen, sich den Bericht im Voraus vorzustellen. Diskutiert der Entwickler auf diese Weise so einen Prototyp mit dem User, werden erstaunliche Erkenntnisse und Datenbedürfnisse aufgedeckt, die bis dato nicht berücksichtigt wurden.

Ein solcher Prozess erspart nicht nur den späteren Umbau, sondern hilft zudem dabei, Abhängigkeiten wie einzelne Dropdowns und Filter aufzudecken. Der Kunde kann sich außerdem frühzeitig auf das zukünftige Layout einstellen. Besonders erfreulich ist es, wenn die Daten bereits in irgendeiner Form genutzt worden sind, beispielsweise in Excel, und die User ihre gewohnte (sowie oft auch begründete) Arbeitsweise damit zeigen können. Eine andere oder zusätzliche Möglichkeit bieten provisorische Self-Service-Auswertungen als eine Art Prototyp, die später mit Hilfe von Reporting-Tools zu komplexen Berichten geformt werden. Denn gerade im Reporting-Bereich stößt das Requirements Engineering an seine Grenzen.

Weitere Anwendungsbereiche

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist in der Datenmodellierung zu finden. Hier finden alle Schritte des Design Thinking ihre Anwendung. Ist man beim Protyping angekommen, stehen zahlreiche Modellierungs-Tools zur Verfügung, die den Entwurf der Datenmodelle und ihre Überführung in physische Strukturen unaufwendig ermöglichen. Dabei helfen Modelle dabei, die Kunden abzuholen und Fachdiskussionen produktiv zu gestalten (vorausgesetzt die Syntax ist für den Benutzer nachvollziehbar). Zahlreiche Beispiele dafür sind beim Data-Vault-Ansatz zu beobachten.

Ausblick

Das Prinzip des Design Thinking ist nicht schwer zu verstehen. Es erfordert aber ein gewisses Maß an Umdenken. Außerdem funktioniert es erst dann wirklich gut, wenn es einmal positiv erlebt worden ist, etwa in Form von unerwarteten Lösungen und konkreten Outputs, oder sobald die Leichtigkeit des Prozesses erkannt wird. Zumindest beim ersten Durchlauf empfehlenswert ist dabei eine Moderation durch einen professionellen „Design Thinker“. Sonst könnte die Vorstellung eines kollektiven Brainstormings (und die dadurch entstehenden Kosten) eher abschrecken. Hier kann allerdings die Summe aller Aufwände für eine Überarbeitung falsch implementierter Data-Analytics-Komponenten schnell der Time-to-Use des Prototyps gegenübergestellt werden.

Weitere Informationen

[BrU17] Brenner, W. / Uebernickel, F.: Design Thinking: Das Handbuch: Die Design Thinking Methode ist mehr als nur eine innovative Idee. Lernen Sie mit innovativem Management Zielgruppenanalyse, Storytelling und Kundenorientierung. Frankfurter Allgemeine Buch 2017

[Die20] Diehl, A.: Design Thinking – In 6 Schritten von der Idee zur Lösung. September 2020, https://digitaleneuordnung.de/blog/design-thinking-methode/, abgerufen am 5.12.2020

[Gen17] Gensrich, E.: Der Design Thinking Prozess: 6 Schritte der innovativen Ideenumsetzung. 20.4.2017, https://partner.mvv.de/blog/der-design-thinking-prozess-6-schritte-der-innovativen-ideenumsetzung, abgerufen am 5.12.2020

[Ger20] Gerstbach, I. / Gerstbach, P.: Design Thinking in IT-Projekten: Agile Problemlösungskompetenz in einer digitalen Welt. Carl Hanser Verlag 2020

[HPI17] Dozenten der HPI Academy: Design Thinking – Der kreative Weg zu innovativen Lösungen. ZEITAkademie GmbH, Hamburg 2017

[KeB09] Kemper, H.-G. / Baars, H.: Business Intelligence – Arbeits- und Übungsbuch: Glossar, Aufgaben, Lösungsskizzen. Vieweg + Teubner 2009